本日2025年5月19日NHK放送の、小さな町をロバート秋山が全力プロデュース!「緊急!町民オーディション」は山口県周防大島町でしたね! 見逃した方は下記へ。https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2025051927560

「瀬戸内のハワイ」と称される魅惑の島「周防大島」。周防大島が瀬戸内のハワイと言われるのは、温暖な気候や景観ばかりでなく、実際4000人近くの島民が、明治の官約移民時代(1885年〜1894年)にハワイに移住。その後の移住を含め5000人以上の島民がハワイへ。今もハワイの日系人社会で大きな役割を担っているんですよ。

そうした関係から周防大島には「日本ハワイ移民資料館」が。ここは観光の際、必見。また山口県周防大島町とハワイ州カウアイ島は1963年6月に姉妹島縁組に調印。随分前から姉妹都市になっているんですね。

周防大島町の役場職員は、夏場はアロハシャツで勤務する「アロハビズ」。フラダンスの公演もたくさんあり、とにかくハワイ一色の島です😀

2022年8月27日には、今度は山口県とハワイ州の姉妹提携も周防大島で結ばれています。ハワイ州のデービッド・イゲ知事の母方は周防大島出身。また山口県全体では、約1万人がハワイに移住しているそうです。山口県がこんなにもハワイと関係が深いことは全く知りませんでした。

実は、銀河も去年、初めて周防大島を旅行。見どころの多い島で、大満足でした😀

宿泊ホテルは「マリッサリゾート サザンセト周防大島」。とても快適なリゾートホテルで皆さんに超お勧めです😀

プール、温泉、バー・ラウンジなど宿泊者は無料。いわゆるインクルーシブホテルで快適。レストランの食事もおいしい😋

客室はすべてオーシャンビュー。ベランダから朝陽がのぞめ、素晴らしかった。ちょっとしたパワースポット😀

周防大島には観光地も多く、上述した「日本ハワイ移民資料館」の他に、銀河がピックアップしたのは「ニホンアワサンゴ」と「スナメリ」、「エンジェルロード」。

周防大島は、世界最大級のニホンアワサンゴ群生地なんです。

海の中に潜らなくても、ニホンアワサンゴを見れる施設「地家室園地(じかむろえんち)」があります!

動画を撮って見ました。かわいいですね😀

周防大島観光の際は、ぜひお立ち寄りください。目の前は海です。

次にスナメリ。

周防大島沖の瀬戸内海は、スナメリの群生地。久賀港から約6km、沖の前島までを結ぶ「前島航路」では、タイミングがよければ、小型のイルカ「スナメリ」に出会うことができます。片道約20分のクルージング。

確率は3割と船長さんに聞きましたが、戻りの船でスナメリを見ました! めちゃくちゃ幸運でした😀 一瞬だったので写真は撮れてません>.<

下関市にある水族館「海響館」で、スナメリのひびきくんを見ていたので、野生のスナメリを見たかったんですよ(笑) ちなみに改修中だった海響館は8月1日にリニューアルオープン。バズったマンボウくんもいます😀

そして「エンジェルロード」。

道の駅「サザンセトとうわ」横に「真宮島(しんぐうじま)」という小さな無人島があり、干潮時に砂浜が地つながりとなって歩いて島へ渡れるんてす。それがエンジェルロード。まるで天童よしみの「珍島物語」ですね。

「海が割れるのよ♪ 道ができるのよ♪」(笑)

あと海流の関係でしょうか? エンジェルロードにはゴミが流されて溜まりそうな感じがしたので定期的な清掃が必要かもしれません。

他にも周防大島の神社仏閣や景勝地を巡りました。とても満足感の高い観光地です。詳しくは観光サイトをご覧くださいね😀

(写真・動画:銀河流星)

【PS:周防大島町を一躍有名にしたのが、日本全国の区市町村の平均年収ランキングで1位の港区に次いで周防大島町は第2位】

東京都区部より高収入!全国過疎地の「富豪町村」から学ぶ 所得を上げて豊かに生きる(2024.01.22/福田 和郎)

NHKの人気サスペンスドラマ「岸辺露伴は動かない」(主演・高橋一生)に「富豪村」というタイトルがあった。人口が少ないのに高所得者ばかり住んでいる謎の村……。

実は、全国の過疎地に「富豪町村」と呼んでもおかしくない自治体が結構あることが、エコノミストの研究リポートから明らかになった。

人口減少地域でも、東京の都区部より高収入を得て、豊かに暮らす人々。そこから平均所得を上げるヒントを学ぶと――.

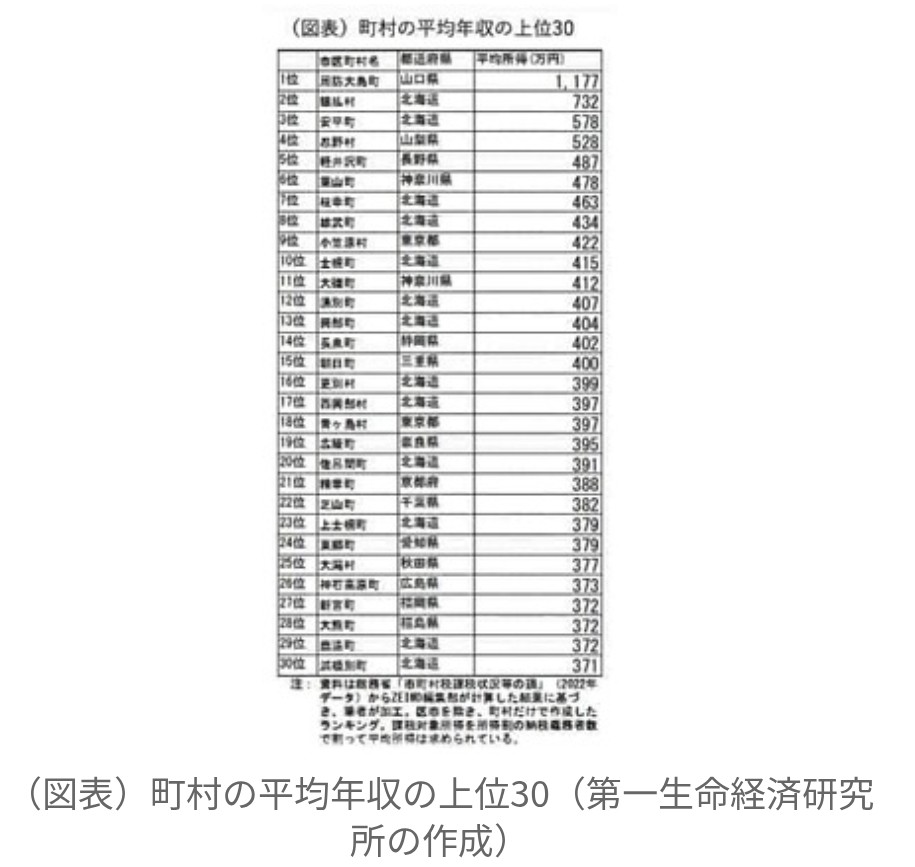

東京都港区に次ぐ全国2位の「瀬戸内のハワイ」

このリポートは、第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生さんが2023年12月27日に発表した「町村の平均年収ランキングに学ぶ~人口減少でも豊かに生きる~」という研究報告だ。

町村の平均年収ランキングは、税金・ライフマネーの総合サイト「ZEIMO編集部」が総務省の住民税データ(2022年)から計算して作成した「区市町村の1人当たり所得ランキング」から区と市を除き、加工して作成した【図表】。

1位は、山口県の周防大島町(1177万円)だ。同町の順位は、区市を含めた総合ランキングでも、1位の東京都港区(1471万円)に次ぐ2位になる。同町は瀬戸内海に浮かぶ島で、人口約1万5000人。65歳以上の割合が50%以上と、高齢化が急速に進んでいる町だ。ただ、近年、「瀬戸内のハワイ」というアピール効果もあって、高所得の移住者が集まっている。

同じく、高所得移住者の増加でランキング上位に踊り出たとみられるのが、東京都の小笠原村(9位、422万円)、青ヶ島村(18位、397万円)の島だ。ともに小笠原諸島と伊豆七島に属し、絶景が広がっているようだ。

上位ランキングで目立つのは、人口減少地域である北海道の町村が多いこと。上位30のうち13町村が北海道だ。2位の猿払(さるふつ)村(人口約2600人、732万円)は、ホタテ漁がさかんな地域。漁業で潤った世帯が「ほたて御殿」を立てているという指摘もあり、区市を含めた全体でも6位。兵庫県芦屋市(698万円)、東京都目黒区(684万円)、世田谷区(603万円)を上回る年収だ。

3位の安平(あびら)町(人口約8000人、578万円)も北海道。酪農がさかんな地域で、全体でも12位だ。東京都品川区(551万円)や神奈川県鎌倉市(523万円)、東京都杉並区(501万円)を上回っている。

高所得者の移住で、町民税収が7倍にアップ

こうした過疎地の「富豪町村」にはどんな魅力があるのだろうか。J‐CASTニュースBiz編集部は、リポートをまとめた熊野英生さんに話を聞いた。

――熊野さんは1位の山口県の周防大島町には、昔、何度も行ったことがあり、それだけに驚きだ、とリポートに書いていますね。

熊野英生さん 私は地元の山口市出身です。周防大島は瀬戸内海の潮流がぶつかる場所のため、タイがよく釣れます。それと、旧日本海軍の戦艦陸奥が沈んだ場所のため、陸奥記念館があります。地元の人でも、そのくらいの認識の島だったのです。しかし、地元の人は気がつかないが、外部からみると、とんでもなく素晴らしい場所ということはよくあるのですね。

たとえば、米ニューヨーク・タイムズ紙が今年(2024年)1月、世界の旅行先で「2024年に行くべき52か所」を発表し、日本から私の故郷の山口市が世界3位に選ばれました。「西の京都とも呼ばれ、過度な観光客に悩まされることが少ないコンパクトな都市」というのが理由だそうですが、これこそ、ずっと住んでいた私にとっては驚きでした(笑)。

同町の主要な産業はみかん栽培。しかし、近年は域外からの移住が増えて、変化が起きています。地元に移住促進に非常に熱心な人がいて、島の魅力を再発見する広報活動を盛んに行い、成果を上げたと聞きます。

――しかし、新聞報道によると、海外で事業を展開する複数の高額所得者が移住してきたため、2022年度の町民税収入が一挙に増えて、当初予算の想定の約7倍になりました。藤本浄孝(きよたか)町長は「ありがたい」と喜びながらも、戸惑っているそうです。町民税の増加を受け、政府が地方自治体に配分する地方交付税を減額する可能性があるからです。

熊野さん そのことは先日、講演に訪れた時に藤本町長から聞きました。町民税収が増えるのは「うれし、いたし」だと。そこには地方税徴収制度の難しい問題があります。地方交付税は赤字の自治体に交付するものですが、自治体が一生懸命に努力して税収が豊かになったから減らすというのでは、地方自治体が頑張る意味がなくなってしまいます。

努力して自立しようとする地方自治体が報われるような制度に、根本的に改めなくてはいけません。

「日本一金持ちの村」はホタテ漁で御殿を…

――ホタテ漁で「日本一の金持ち村」と言われている2位の猿払村(北海道)も、今、問題に直面しています。ホタテの主要な輸出先である中国が、福島第一原発の処理水放出問題に抗議、日本産の海産物を禁輸しており、大打撃を受けています。

そこで政府は昨年(2023年)9月、水産業への約1000億円の緊急支援を閣議決定しました。しかし、報道によると、「これまで散々中国で儲けてきた裕福な村に、補助金なんて必要ない」と厳しい声が出て、猿払村漁協にクレームの電話が来ているそうです。

熊野さん それはおかしな話です。やっかみや嫉妬は許されません。政府は猿払村もしっかり助けるべきです。猿払村は20年以上前からホタテやナマコをブランド品に育て上げ、中国への販路を開拓してきました。

そうした努力は認めるべきだし、何より、ポピュリズムによって地方の優良なビジネスをつぶしては、過疎地の経済の興隆は望めません。ホタテに関しては米国も支援を申し出ています。

――猿払村もそうですが、リポートで興味深いのは、過疎地が多い北海道の町村が上位に並んでいることです。不思議なのですが。

熊野さん 30位のうち4割以上、13町村が北海道に集中しています。いずれも農業、漁業で年収を稼いでいるところばかりです。それぞれがユニークな取り組みを行なっており、活気があふれています。

たとえば、3位の安平町は酪農が盛んで、「ノーザンファーム」があり、競走馬の産地としても有名です。個人事業主の事業所得が突出して高いところです。ここに昨年(2023年)4月、小中一貫の町立学校がオープンしました。また、未就学児への教育にも力を入れています。

2つの幼保連携型認定こども園ができ、「自然と一緒に子育てができる町」を売り出しているのです。札幌市から車で1時間、新千歳空港から車で20分の地の利を生かして、若い夫婦の移住に力を入れています。

北海道は全体として少子化と人口減少が厳しい地域ですが、産業に目を向けると、農林漁業が盛んですから、観光や農業、特にコメ作り以外の農業に目を向けると、人口減少の町村が大きく稼ぐことが可能です。

過疎地=没落イメージを吹き飛ばす農業パワー

――コメ作り以外の農業とはどういうことですか。

熊野さん 農業というと、「落日の産業」というイメージがありますが、それは違います。政府の補助金やJAに依存してきたコメづくりはそうかもしれませんが、野菜作りなどは今、活気に満ちています。

農業ジャーナリストの山口亮子さんが今年(2024年)1月、『日本一の農業県はどこか~農業の通信簿~』(新潮選書)という本を出しました。山口さんは、各都道府県の農業算出額を農業関連予算で割ることで、「コストパフォーマンス」(コスパ)を算出し、それをランキングしたのです。つまり、補助金などに頼らず、アイデアと企業努力で農産物を作る地域が上位にいくランキングです。

「コスパ1位」の最強の農業県はどこか。面白いのは都道府県魅力度ランキングの下位常連組が最強グループを作っていること。1位群馬県、2位茨城県、3位栃木県の北関東勢。レタスやキャベツなどを作っている地域です。北海道は全体では12位ですが、コメ作りをしている町村も多いので、野菜だけの町村に絞れば、もっと上位に入ったでしょう。

――農業のパワーは、意外にスゴイのですね。

熊野さん そのとおりです。人口減少=過疎地というと没落のイメージに引きずられてしまいがちですが、大変な間違いです。人口が減っても年収を増やすことは可能です。経済学では、狭い地域で需要と供給が完結する「内需型経済」と、需要と供給が広がりを持つ「広域型経済」の2つがありますが、農業は農産物を域外の大都会に輸出する点で「広域型経済」なのです。

これは、工業製品を海外に輸出する製造業と全く同じ。だから、過疎地でも努力と工夫次第で、大いに年収を稼ぐことができるのです。同様に観光業も、域外から観光客を輸入するという点では、「広域型経済」と言えます。だから、観光や保養地がメインの町村は高い年収を得ることが可能です。

観光で来た人を通じて、地域の魅力を再発見

――なるほど。それで神奈川県では葉山町(478万円)が横浜市(429万円)より年収が高く、東京都でも小笠原村(422万円)が墨田区(417万円)や北区(408万円)、荒川区(404万円)といった区部より高いのですね。

熊野さん そのとおりです。保養地にも同じことが言えます。5位の軽井沢町(487万円)や葉山町は、昔から都市の高所得者の保養地としても知られています。別荘を持ったり、移住してきたりして、地元にお金を落とします。

観光資源を開拓するためには、地元の人がアイデアを考えるより、観光で来た非居住者から意見を聞くほうが参考になるものです。「ビジネスのことは消費者に聞け」という原理ですね。

地元の人は、観光で来た人を通じて、地域の魅力を再発見できます。プロセスとして、まず観光を通じて交流人口を増やす。そこから定住人口の増加にスイッチしていく。ここには小さな町村の戦略が生まれます。

――冒頭の周防大島町では「移住」が、過疎地の年収増加のキーワードになりましたが、定住人口増加にスイッチするには、やはり「移住」しなくてはなりませんか。

熊野さん 人口が少なくても、移住や企業誘致を通じて、高所得者や競争力のある企業を呼び込むと、その町村の平均所得が大きく上がるものです。こうした移住の話をすると、オールジャパンでは人口はプラス・マイナスがゼロだ、という冷ややかな反論が出ますが、果たしてそうでしょうか。

日本中で最も人口減少が進むのは東京都です。全国の地方から、最も子育てコストが割高の東京都に若者が集まるから、全国の少子化が進んでいるのです。地方の年収が上がれば、東京一極集中が収まり、人口は増え始めるでしょう。

先日、私は元明石市長の泉房穂さんとテレビ仕事で一緒になり、明石市の子育て支援の話を聞きました。泉さんは市長時代に18歳までの医療費、第2子以降の保育費、そしておむつ代まで無料化を押し進め、人口を5%増やしたそうです。子育てのためにほかの地域から明石市に引っ越してくる。これも、移住モデルの変形でしょう。

若い女性が地方で働けることが、究極の少子化対策

――移住以外に方法はないのでしょうか。

熊野さん 地元に強力な企業を誘致することが一番です。山梨県の忍野(おしの)村(528万円)が4位なのは、「ファナック」という機械メーカーの存在が年収を押し上げています。先日、熊本県に行きましたが、世界最大の台湾の半導体機器メーカー「TSMC」の進出で盛り上がっていました。地元経済への波及効果は何兆円にもなるでしょう。

個人単位で考えると「移住」になりますが、企業単位で考えると「企業誘致」になります。企業誘致が難しい場合、発想を変えると、その中間をとって、地方にリモートワークの企業を設立し、都市部から仕事を請け負うという方法があります。最近、地方で大企業から仕事を請け負うアウトソース事業がさかんに勃興しています。

これは、リモートワークによって、地方が都市部から仕事を輸入するのと同じ原理になります。先ほど述べた「広域型経済」によって地域経済を潤すことと同じです。何より素晴らしいのは、地方の若い女性に仕事が増えることでしょう。これまでは、地方に仕事がないから若い女性が東京に出ていき、それを追いかけて若い男性が東京に出ていくという構図でした。

結果的に、子育てコストが非常に高い東京に若い世代が集中するから、少子化がどんどん進むのです。もう、地方にいて稼ぐよりも、都市に移住して働くほうが稼げるという仕組みを変えなくてはいけません。私たちは、そのヒントを過疎地でも年収が高い「富豪町村」に学ぶ必要があります。

(引用 : J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)

●熊野英生(くまの・ひでお)さんプロフィール

第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト(担当:金融政策、財政政策、金融市場、経済統計)

1967年山口県生まれ。1990年横浜国立大学経済学部卒、日本銀行入行。同行調査統計局、情報サービス局を経て、2000年第一生命経済研究所入社。2011年4月より現職。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事。著書に『インフレ課税と闘う!』(集英社)、『デジタル国家ウクライナはロシアに勝利するか?』(日経BP)、『なぜ日本の会社は生産性が低いのか?』(文藝春秋)など。

コメント